当前,国际经济政治格局复杂多变,在新冠肺炎疫情的双重影响下,以美国为首,为确保其生物制药保持持续竞争力和全球领导地位,基于其政治利益诉求,不断抬高技术、贸易与规则门槛,并通过立法等形式,企图推动与中国的科技“脱钩”“断链”,持续打压中国生物医药产业发展潜力。基于此,国内生物医药产业亟需调整方向,进行科学规划、系统推进生物经济发展,是顺应全球生物技术加速演进趋势、实现高水平科技自立自强的重要方向,是前瞻布局培育壮大生物产业、推动经济高质量发展的重要举措,是加强国家生物安全风险防控、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。

一、产业措施

站位结构转型升级前沿,实施“提质增效”工程,形成具备国际竞争力的高质量产业体系。

结合2021年集采政策、疫情发展等因素,围绕五点实施“提质增效”工程,一是创新药“突破计划”,以重大疾病为核心,加大对医药技术研发突破,培育大品种和新品种。二是“首仿药“支持计划”,以临床应用为导向,引导高端仿制药研发生产,支持生物类似药、具有较高临床价值的药械组合产品。三是高端器械“自主计划”,以国产替代为目标,鼓励掌握核心技术的创新产品产业化,推动一批重点医疗器械升级换代和质量性能提升。四是中药创新“传承计划”,以质量标准为根本,形成更加规范化、标准化的产品体系,延伸中医药内涵,扩大品牌中药的产品衍生。五是BT-IT发展“融合计划”,以创新应用为特征,发挥新一代信息产业优势与渗透力,培育医疗健康大数据、智慧医疗等健康新业态。未来在集中带量采购常态化的背景下,可以进一步细化集采评估考量细则,研究微创新采购政策,鼓励相关企业加强质量把控,加大产品创新力度,促使行业健康有序发展。

持续推进医保改革,提升医疗服务水平。

第一,加大医保资金对互联网医疗的支持力度。针对民众对互联网诊疗需求的提升,进一步降低互联网医疗机构准入门槛,扩大其医保支付范围,加快探索将符合条件的“互联网”医疗服务纳入保障范围。鼓励各地政府探索“互联网”医疗服务,优先在省级层面打通互联网诊疗服务医保线上报销渠道。基于国家放开网售处方药前提,进一步完善网售处方药监管体系,并探索将网售处方药纳入医保支付范围。第二,推进更多罕见病药物加快纳入医保、集采。结合临床治疗用药需求、医保筹资能力等因素,加快将疗效确切、医保基金能够承担的罕见病药物纳入医保支付范围,进一步提升罕见病患者保障水平。积极探索“孤儿药”、短缺药的采购机制,指导地方针对非过评药品及生物制剂等纳入集采。依托各省采购平台加强供需对接,推动“孤儿药”保供稳价。第三,进一步降低药品流通成本。在三明市、泰州市等城市探索“一票制”基础上,加大政策研究,在全国推广“一票制”,鼓励药品生产企业与公立医疗机构之间直接结算药品货款,促进药品经营行业集中度进一步提升。支持全国各省份优先实施医疗耗材“一票制”,并逐步向药品推广。鼓励医药经销商转变业务模式,由医药耗材代理销售转型配送服务。

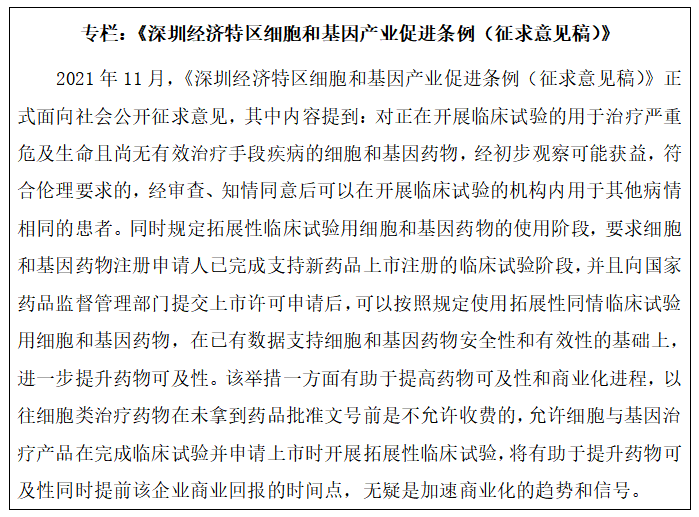

进一步推动药物拓展性临床试验,加速细胞基因商业化进程。

目前国家对于药物拓展性临床试验尚未正式出台相应具体规定,参考国际经验,有必要完善该项政策以加速产业化进程。

加强供给侧与需求侧的规范建设,逐步构建国际竞争的优势。

对于国内原料药企业,参与国际竞争的关键在于积累技术优势,建设专业团队,在规模达到一定程度后注重研发投入,构建技术壁垒;对于重点布局原料药产业的区域而言,需要结合自身特点构建要素平台,关键是创新服务平台和进出口服务平台,以降低企业的研发创新成本,加速创新成果转化,以及提供 DMF/CEP 申报辅导、进出口便利服务等。

新冠疫情下,将中医“治未病”的慢病管理优势应用到养老产业。

重点关注消费类专科医院、互联网医疗等市场活跃且资本热度高的医学领域。从资本热度上来看,专科医院和互联网医疗受欢迎程度不断上升,并购案例数量逐年增加。专业医院方面,在已获巨额融资的公司中,主要涉及的是消费医疗专科,如儿科(以卓正医疗和唯儿诺为代表)、新心理(以好心情为代表)、新中医(以固生堂、小鹿医馆为代表)、新康复(以优复为代表)等。加大力度推动社会领域公共服务,补短板、强弱项、提质量,促进形成强大国内市场的行动方案,支持社会力量深入眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医美等专科以及中医、康复、护理、体检等领域。其中,骨科、精神和中医与消费医疗中的新康复、新心理和新中医多有重叠和交叉。互联网医疗方面,重点涉及健康教育、医疗信息查询、远程会诊、远程治疗康复、在线疾病咨询、电子处方等,国内的平安好医生、微医、好大夫等新经济企业是此赛道的明星企业。基于现代科技在医学服务领域的应用,以AI 医疗为代表的其他医疗服务机构逐渐活跃于资本市场,重点支持智能可穿戴设备、中医诊断设备及应用等。

说明:本文分为上下两篇,上篇为产业措施方面,下篇分为创新措施、人才措施、金融措施、监管措施、国际化方面。

声明:

本文观点仅代表作者本人,不代表药智网立场;如需转载,请务必注明文章作者和来源。如涉及作品内容、版权和其它问题,请致电400-678-0778或(+86)199-2233-1070,我们将在第一时间删除。